| Aspettando Godot |

|

di Carmelo La Carrubba |

Fra

l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett

(1906-1989) “Aspettando Godot”

(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere

con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa

appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e

far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –

apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di

fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.

Fra

l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett

(1906-1989) “Aspettando Godot”

(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere

con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa

appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e

far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –

apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di

fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.

In questa commedia in cui non succede mai niente agiscono persone che

soffrono e sono felici e non hanno capito che stavano guardando la loro

vita, una metafora della vita qual è l’attesa del domani che sfocia nel

nulla e nell’attesa – in questa attesa – l’uomo svolge la propria vita:

tant’è, che è stato detto, che in questa “storia” che non ha un

inizio né una fine, ci ammalia perché è la nostra storia. Infine

quest’opera rivoluziona il dramma naturalistico trasformandolo in farsa

o – al limite – in una commedia “per passare due ore al buio senza

annoiarsi”.

Beckett vedeva il mondo come incomprensibile e l’uomo condannato a

compiere una serie di gesti privi di giustificazioni e di scopi. Una

visione del mondo che era stata già espressa da Sartre e Camus che però

nei loro testi teatrali avevano seguito dei procedimenti logici,

costruito intrecci attendibili e personaggi e idee riconoscibili (cioè

erano rimasti nei modelli del naturalismo) mentre in Beckett questo

cessa di esistere; cessava la favola, non c’erano personaggi né vicende

di cui seguire le peripezie, né una trama da seguire. Non c’era neppure

un messaggio esplicito. O non esplicito ma da ricercare: quello della

speranza che c’è nell’attesa che arrivi Godot. E la speranza – vi

chiederete – non è un segno carico di valori umani e metafisici?

Come Beckett aveva raggiunto questi risultati? Ma attraverso una visione

più che tragica grottesca della condizione umana. Inoltre alla

dissoluzione della trama si accompagnava quella del linguaggio, alle

tecniche tipiche del dramma si alternavano quelle del circo, del

varietà, del cabaret che derivavano dal surrealismo che dava libertà di

manifestazione a quello che l’individuo conservava dentro di sé, nel suo

mondo interiore.

In Godot una delle caratteristiche del testo è che nessun significato è

esplicito ma che ogni nome o situazione ne ricordano altre o sono la

metafora di una condizione o umana o spirituale senza dimenticare che

niente è dato per scontato: a chi chiedeva a Beckett chi fosse Godot

egli rispondeva che se lo avesse saputo lo avrebbe detto, in

un’altra che se lo avesse saputo non avrebbe scritto la commedia.

Il significato più ovvio deriva nel vedere in Godot il diminuitivo di

God (e questo comporta una lettura dell’opera come variazione sul tema

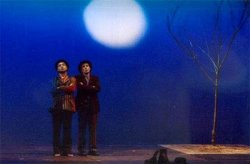

della morte di Dio); altra caratteristica come in Charlot di Vladimir ed

Estragon hanno la bombetta in testa, vestono abiti malridotti ma con

pretesa di eleganza com’è nel famoso vagabondo chapliniano, eroe

novecentesco. E infine a proposito di Godot, Beckett stesso una volta

ebbe a dire che il nome è sinonimo di “godasses” che è un sinonimo

popolaresco di scarpe (quelle scalcagnate: come quelle troppo strette di

Estragon o troppo larghe per i piedi di Vladimir). Infine Vladimir

significa etimologicamente “colui che porta pace, che stabilisce

l’ordine” mentre Estragon si rifà forse allo spagnolo “estrago” che vuol

dire “distruzione”. Forse Beckett non aveva in mente quanto detto ma è

certo che il contrasto fra i due personaggi è totale: Vladimir aspetta

Godot, Estragone, ammesso che aspetti qualcosa, attende solo la morte

che, a volte, progetta di affrettarla. Vladimir ricorda tutto. Estragone

dimentica ogni cosa. Vladimir solleva il problema dei due ladroni

crocifissi insieme a Cristo e definisce “una percentuale onesta” il

fatto che uno dei due si sia salvato. Sembrano i due vagabondi le facce

complementari della stessa stessa persona e infatti nonostante abbiano

opinioni diverse non riescono mai a dividersi. E poi c’è l’interrogativo

centrale su Godot dopo due appuntamenti in due sere consecutive debba

necessariamente non arrivare mai. Che alla fine è irrilevante perché

come abbiamo già detto il tema è l’attesa o meglio ciò che accade o che

può accadere mentre si aspetta: è anche un modo di fare trascorrere il

tempo che comunque passerebbe ugualmente nel tentativo di stabilire un

contatto di qualsiasi genere con un altro essere umano. Ed è impeccabile

la puntualità dei due nell’attendere Godot mentre dal loro

chiacchiericcio sembra affiorare un barlume di speranza. Il loro

linguaggio, le loro gag sono da circo, da varietà.

L’altra coppia è costituita da Pozzo e Luky: azzardiamo delle

interpretazioni: l’uno potrebbe essere il corpo l’altro la mente L’uno

il superego l’altro l’io; o si può fare una lettura sadomasochistica o

rappresentare una metafora sociale se non proprio della lotta di classe,

del rapporto fra padrone e schiavo in un sistema capitalistico in cui,

fra l’altro uno mangia pollo e gli altri solo le ossa. Eppure il povero

Luky sembra il più fortunato perché è senza speranza e non aspetta più

niente rispetto al suo padrone che appare tronfio e sicuro di sé nel

primo atto mentre è smarrito nel secondo perché è diventato cieco e

inciampa ad ogni ostacolo finendo goffamente per terra.

A questo punto ci chiediamo allora che cosa racconta “Aspettando

Godot”? Non c’è una risposta ma alcune possibili nessuna delle quali può

rendere conto di tutto. Semmai quello che resta è l’immagine di

questi personaggi ora patetici ora grotteschi riescono a lasciarci sulla

loro e la nostra condizione di uomini che cercano di trascorrere il

breve tempo concesso loro sulla terra accarezzando speranze che forse

non si realizzeranno mai, che sperano di trovare un senso alla loro

esistenza in ciò che fanno per restare in vita. I due atti finiscono

alla stessa maniera “Allora andiamo?” “Andiamo” si dicono scambiandosi

la battuta i due vagabondi ma “Non si muovono”.

La vivacità dell’opera sta ancora nella capacità che ha di far ridere

sulla miseria della nostra condizione.

Guglielmo Ferro ha dato consistenza

all’attesa e ha reso credibile l’assurdo di una situazione grottesca che

condiziona gli uomini con una regia intelligente che tiene conto

innanzitutto di ritmi scenici sostenuti che tengono desta l’attenzione

del pubblico e nello stesso tempo – ripeto – danno consistenza a quell’attesa

fatta di niente, danno possibilità all’attore di costruire – anche se in

maniera faticosa – il personaggio e di “raccontare” anche se in maniera

da circo, cabarettistica, metafisica una storia in cui i motivi comici

nel loro grottesco sono tristi e amari e il riso che scaturisce ritorna

in gola. Il merito oltre che della regia è degli attori bravi e

affiatati che hanno contribuito a creare questo straordinario gioco

scenico in cui sono presenti e ben rappresentati i motivi che abbiamo

sopra elencati trascinandoci – come pubblico – in questa avventura

artistica in cui abbiamo apprezzato bravura e maturità attorale nonché

l’ottima forma di Agostino Zumbo nel ruolo di Vladimir e del suo

contrario e alter ego Estragone di Rosario Minardi , inoltre il

personaggio di Pozzo delineato da Domenico Gennaro – il padrone –

che gioca col siciliano facendone risaltare musicalità e significati ben

coadiuvato da un ottimo Lino De Motta nel ruolo del servo. Infine

c’è Ivano Cerra il ragazzino che annuncia “il signor Godot,

arriverà sicuramente domani” al suo debutto: fresco spontaneo come la

speranza di cui è messaggero.

Una scena spoglia fatta di fogli di giornali ma carica di significati

col mitico albero al centro e una musica da varietà che apre e chiude lo

spettacolo che è stato ben apprezzato dal pubblico che l’ha a lungo

applaudito.

Fra

l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett

(1906-1989) “Aspettando Godot”

(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere

con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa

appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e

far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –

apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di

fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.

Fra

l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett

(1906-1989) “Aspettando Godot”

(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere

con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa

appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e

far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –

apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di

fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.