Quelle tombe dei

Martiri seppellite

Ci rendiamo conto che è un vero campo minato quello in cui ci stiamo avventurando, ma lo vogliamo fare nonostante tutto per i devoti agatini e perché riteniamo che in qualche modo le cose vadano raccontate, soprattutto in una città come Catania che ha nascosto quasi tutto il proprio passato - anche quello più caro - sotto terra. A maggior ragione, poi, se è in gioco il grande e profondo culto dei Catanesi verso la Patrona Sant’Agata e di una parte della vicenda che la vide protagonista quasi diciotto secoli fa - nel 251 - nel bel mezzo delle persecuzioni romane contro i cristiani. Ve la raccontiamo, perciò, come

l’abbiamo conosciuta e via via scoperta, a partire da quando, circa due

mesi fa, venimmo a sapere che nella chiesa di S. Agata la Vetere padre

Ugo Aresco stava riportando alla luce il passaggio che un tempo

collegava la cripta con la vicina chiesa di S. Agata al Carcere,

mettendo in luce anche altre strutture antiche. In quella occasione

parlammo anche con la dottoressa Francesca Buscemi la quale di recente

ha studiato a fondo il cosiddetto "sarcofago di S. Agata" che si

conserva alla Vetere. Dentro il sarcofago furono probabilmente

deposte le sacre reliquie di S. Agata subito dopo il martirio. Ma quale

fu il primo posto in cui fu seppellita la Martire e soprattutto

in quale luogo della città continuò il suo culto nei primi secoli

successivi alla sua morte? Il sarcofago in cui

Ci vorrebbero delle prove

certe, quelle prove che in questi quasi diciotto secoli purtroppo non

sono mai state trovate. Certo, è difficile credere che appena morta S.

Agata sia stata seppellita nei pressi del martirio, cioè in un edificio

sacro approntato lì per lì e costituente il primo nucleo della chiesa di

S. Agata la Vetere. Più verosimile è invece che la Giovinetta

martirizzata sia stata sepolta - dentro il sarcofago che ancora

riteniamo suo - lì dove venivano seppelliti tutti i cristiani

catanesi del III e del IV secolo. In questa ipotesi, che sembra la

più razionale, ci viene in soccorso la scoperta fatta dagli archeologi

negli anni Cinquanta quando, scavando nella zona di via Dottor Consoli

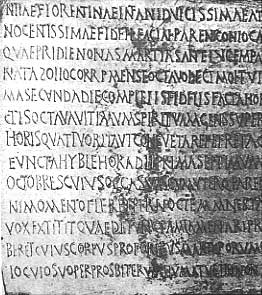

Allora, riepiloghiamo: nel Settecento viene ritrovata nella villa Rizzari l’iscrizione di Iulia Florentina che indica come luogo di sepoltura della piccola "le tombe dei martiri"; nel corso del Novecento, poco più a monte del luogo del ritrovamento dell’iscrizione, in via Dottor Consoli, gli archeologi ritrovano una basilichetta risalente agli inizi del IV secolo (cioè a meno di un secolo di distanza dalla morte di S. Agata) che definiscono "martiriale", cioè dedicata a martiri, in una zona che d’altro canto è piena di mausolei e di tombe cristiane. Difficile non mettere in stretta correlazione l’iscrizione, risalente agli inizi del IV secolo, e la basilichetta, della stessa epoca e costruita in ricordo dei martiri catanesi. Quali martiri? Innanzitutto, Agata, la cui fama si era diffusa in maniera straordinariamente veloce nel giro di pochi decenni non solo in Sicilia ma anche in altre parti d’Italia e in oriente; poi, probabilmente, anche Euplo e chissà se altri…

Riepiloghiamo ancora una volta.

I primi scavi archeologici nella zona di via Dottor Consoli negli anni

Trenta scoprono numerosi mausolei e tombe cristiane; nei primi anni

Cinquanta viene alla luce anche una basilichetta dedicata ad uno o più

martiri e intorno alla quale nel quarto secolo si è sviluppato il

cimitero cristiano. Dopo qualche anno gli scavi riprendono e il prof.

Rizza trova una basilica martiriale più grande, costruita anch’essa su

una parte del cimitero cristiano. Questa basilica non solo è molto più

estesa della precedente, ma è anche molto più riccamente decorata ed ha

un altare al centro, probabilmente per ospitarvi, magari dentro un

sarcofago, le spoglie dei martiri, altra cosa tipica dei primi secoli

della cristianità, quando era uso celebrare la messa su una mensa

poggiata sopra la cassa con le reliquie martiriali (e anche la mensa,

in pietra lavica, è stata ritrovata). Difficile non collegare anche

questa basilica - anzi, soprattutto questa basilica - a S. Agata, il cui

culto, rispetto a due secoli prima si è esteso oltre ogni confine.

Purtroppo non si riesce a fermare la costruzione di edifici moderni già

progettati proprio sulla zona in cui sorge la basilica più grande.

Sicché i lavori, dopo qualche tempo, continuano e distruggono tutto: si

salva soltanto, a parte i mosaici che Rizza riesce a strappare e a

portare al sicuro, una parte dell’abside della basilica, che viene

conglobata nel sottoscala di un palazzetto,

Ipotesi. Appena morta, S. Agata viene seppellita - probabilmente dentro lo stesso famoso sarcofago che conosciamo - lì dove c’è il cimitero cristiano e dove agli inizi del IV secolo viene costruita una piccola basilica per accoglierne le reliquie. Due secoli dopo, cresciuta a dismisura nel mondo e soprattutto a Catania la fama della Santa, accanto alla piccola chiesa ne viene costruita una molto più grande e più ricca di decorazioni, con al centro l’altare con il sarcofago che serve da basamento e su cui viene poggiata una mensa per le messe. Passa dell’altro tempo e viene costruita una terza chiesa, forse proprio lì dove oggi sorge S. Agata la Vetere e dove viene trasferito il sarcofago con le spoglie mortali della Martire. Con gli anni, infatti, l’antico cimitero cristiano e le due basiliche sono caduti piano piano in disuso. Il resto è storia nota. Questa realtà sotterranea, che dopo essere stata scoperta e portata alla luce è tornata ad essere invisibile, conosciuta solo dagli studiosi e dagli addetti ai lavori per lunghi decenni, è ormai ricoperta da costruzioni che oggi ospitano una banca e un ufficio postale (che fanno angolo tra via Dottor Consoli e via Androne), senza contare le decine di tombe cristiane che si trovavano tutt’intorno e che sono state schiacciate e cancellate anch’esse dalle fondazioni di altri palazzi. Insomma, la Catania cristiana dei primi secoli è tutta sottoterra, compresa quella parte più preziosa che era dedicata ai martiri catanesi, e a S. Agata in modo particolare. Come dire che una parte della devozione agatina dei Catanesi è stata seppellita una seconda volta. Il primo luogo di culto dei Catanesi per S. Agata era infatti, molto probabilmente, in quel cimitero cristiano di via Dottor Consoli e nelle due basiliche martiriali che ne ricordavano la santità, e non in questa o quella chiesa relativamente moderna. Lì si recavano i primi devoti con una lucerna per andare a pregare; lì portavano i propri figli ad indottrinarli sull’esempio di vita e di fede della Martire; lì le madri andavano a chiedere la grazia di una guarigione per i propri parenti; lì presbiteri e religiosi, passato il periodo delle persecuzioni, curavano il culto agatino e diffondevano le vicende biografiche della Santuzza che aveva resistito all’arroganza di Quinziano e dei Romani, senza cedere neanche per un momento ai tentativi di persuasione e alle violenze dei carnefici; lì raccontavano i prodigi che operava ancora non solo nella conversione dei cuori ma anche nel domare le forze della natura come le eruzioni dell’Etna e i terremoti; lì, agli inizi del quarto secolo, gli affranti genitori della piccola Iulia Florentina sentirono di dover portare il corpicino della propria figlia facendo il viaggio da Hybla purché la bambina, battezzata, potesse più sicuramente rinascere a vita eterna se seppellita "presso le tombe dei martiri"…

Una proposta. Per quanto possa sembrare utopistico e fuori da ogni ragionevolezza, una città civile e dalla devozione molto forte, costasse quel che costasse, riporterebbe alla luce queste preziose testimonianze della fede e della Catania cristiana che nel corso del Novecento sono state barbaramente riseppellite per lasciare spazio al cemento. Si può però rimediare "all’italiana", magari mettendo in luce ciò che è possibile mettere in luce senza abbattere costruzioni, e quindi chiudendo solo un pezzo di via Dottor Consoli, sotto il cui asfalto giace ancora la piccola "trichora", liberare quest’ultima e recintarla, e quindi creare un passaggio dalla strada fin dentro il palazzetto in cui si "conserva" parte dell’abside della grande basilica che noi, in tutta incoscienza, da profani, ci sentiamo di definire "agatina". Infine, si potrebbe quantomeno apporre nella zona liberata un grande cartello turistico che spieghi cosa c’era un tempo sotto le fondazioni dei palazzi. In questo intento il nostro settimanale chiede l’appoggio non solo dei devoti agatini, la cui fede sa smuovere grandi cose e realizzare anche ciò che sembra utopistico, ma anche di tutte le istituzioni e le associazioni culturali della città.

|

||

La

notizia è una falsa notizia. Anzi, la notizia non c’è proprio, almeno a

valutare il fatto da un punto di vista rigorosamente giornalistico. Se

si considera però che la vera notizia fu resa nota fra gli anni

Cinquanta e Sessanta, e soltanto in una ristretta cerchia di studiosi e

di "addetti ai lavori", e che è stata ripresa solo in qualche volume

anch’esso non proprio destinato alle masse, allora…, beh, allora il

discorso cambia.

La

notizia è una falsa notizia. Anzi, la notizia non c’è proprio, almeno a

valutare il fatto da un punto di vista rigorosamente giornalistico. Se

si considera però che la vera notizia fu resa nota fra gli anni

Cinquanta e Sessanta, e soltanto in una ristretta cerchia di studiosi e

di "addetti ai lavori", e che è stata ripresa solo in qualche volume

anch’esso non proprio destinato alle masse, allora…, beh, allora il

discorso cambia. secondo

la tradizione fu sepolta restò sul posto in cui Agata fu martirizzata

oppure venne sistemato in un cimitero in cui nel terzo secolo venivano

sepolti tutti i cristiani? Come anche molti devoti agatini sanno, la

tradizione popolare parla a questo proposito del sotterraneo che si

trova nella chiesa di S. Gaetano alle Grotte - alla "Fera ‘o luni" -

come del primo luogo di sepoltura della Martire. Ma anche qui non c’è

nessuna sicurezza e nessuna testimonianza certa.

secondo

la tradizione fu sepolta restò sul posto in cui Agata fu martirizzata

oppure venne sistemato in un cimitero in cui nel terzo secolo venivano

sepolti tutti i cristiani? Come anche molti devoti agatini sanno, la

tradizione popolare parla a questo proposito del sotterraneo che si

trova nella chiesa di S. Gaetano alle Grotte - alla "Fera ‘o luni" -

come del primo luogo di sepoltura della Martire. Ma anche qui non c’è

nessuna sicurezza e nessuna testimonianza certa. (grosso modo alla confluenza di questa strada con via Androne e via Orto

San Clemente), si misero in luce non solo numerosi mausolei cristiani ma

anche un "martyrium", cioè una basilichetta triabsidata (una

cosiddetta "trichora") degli inizi del IV secolo, costruita sopra

quella che era una vera e propria necropoli. La scoperta

dell’edificio sacro fu qualche tempo dopo messa in relazione con

un’altra scoperta avvenuta due secoli prima poco lontano dalla zona

cimiteriale, in quella che nel Settecento era nota come villa Rizzari (e

una via Rizzari, che dalla via Etnea conduce in via S. Euplio, ne

conserva ancora la memoria): un’iscrizione latina dedicata a una bambina

di Hybla (Paternò) di nome Iulia Florentina. L’iscrizione, che

oggi si trova al Museo del Louvre, a Parigi, racconta di una bambina di

circa due anni battezzata, morta e poi sepolta "vicino alle tombe dei

martiri", cioè, quasi sicuramente, nella zona cimiteriale

cristiana della via Dottor Consoli. Ai genitori che piangono -

racconta l’epigrafe - una voce, la "voce della Maestà (divina)"

proibisce di affliggersi per la piccola defunta.

(grosso modo alla confluenza di questa strada con via Androne e via Orto

San Clemente), si misero in luce non solo numerosi mausolei cristiani ma

anche un "martyrium", cioè una basilichetta triabsidata (una

cosiddetta "trichora") degli inizi del IV secolo, costruita sopra

quella che era una vera e propria necropoli. La scoperta

dell’edificio sacro fu qualche tempo dopo messa in relazione con

un’altra scoperta avvenuta due secoli prima poco lontano dalla zona

cimiteriale, in quella che nel Settecento era nota come villa Rizzari (e

una via Rizzari, che dalla via Etnea conduce in via S. Euplio, ne

conserva ancora la memoria): un’iscrizione latina dedicata a una bambina

di Hybla (Paternò) di nome Iulia Florentina. L’iscrizione, che

oggi si trova al Museo del Louvre, a Parigi, racconta di una bambina di

circa due anni battezzata, morta e poi sepolta "vicino alle tombe dei

martiri", cioè, quasi sicuramente, nella zona cimiteriale

cristiana della via Dottor Consoli. Ai genitori che piangono -

racconta l’epigrafe - una voce, la "voce della Maestà (divina)"

proibisce di affliggersi per la piccola defunta. Andiamo

avanti. Negli anni Cinquanta, altre ricerche archeologiche nella zona di

via Dottor Consoli. A scavare stavolta è il prof. Giovanni Rizza che,

allargando le ricerche nei pressi della basilichetta del IV secolo,

porta ben presto alla luce un’altra costruzione, un’altra basilica,

addossata alla precedente: una basilica ben più imponente, risalente al

VI secolo e abbellita da stupendi mosaici. "La particolarità di

questo secondo edificio sacro - afferma il prof. Rizza - , a parte le

tombe cristiane che lo circondavano, a parte i mosaici e a parte

l’estensione - misurava infatti oltre 8 metri di larghezza e più di 35

in lunghezza - era l’altare posto al centro, una sistemazione

tipica delle basiliche cristiane dei primi secoli, soprattutto nella

zona africana". "Proposi allora - continua Rizza - di fare della zona un

sorta di polmone verde, anche perché si trattava del ritrovamento più

importante della Catania dei primi anni del Cristianesimo, ma non ci fu

nulla da fare e dopo qualche tempo i lavori di costruzione degli edifici

destinati a sorgere sull’area ripresero. Allora, d’altronde, non

esistevano ancora l’attenzione e la coscienza civica che si hanno oggi

per i beni culturali e per le testimonianze del passato". Il prof. Rizza

riuscì comunque a salvare i mosaici, "strappandoli", come si dice, e

portandoli al museo del Castello Ursino, dove fino a qualche tempo fa si

conservavano (oggi sono alla Soprintendenza ai Beni culturali, in attesa

di una definitiva sistemazione).

Andiamo

avanti. Negli anni Cinquanta, altre ricerche archeologiche nella zona di

via Dottor Consoli. A scavare stavolta è il prof. Giovanni Rizza che,

allargando le ricerche nei pressi della basilichetta del IV secolo,

porta ben presto alla luce un’altra costruzione, un’altra basilica,

addossata alla precedente: una basilica ben più imponente, risalente al

VI secolo e abbellita da stupendi mosaici. "La particolarità di

questo secondo edificio sacro - afferma il prof. Rizza - , a parte le

tombe cristiane che lo circondavano, a parte i mosaici e a parte

l’estensione - misurava infatti oltre 8 metri di larghezza e più di 35

in lunghezza - era l’altare posto al centro, una sistemazione

tipica delle basiliche cristiane dei primi secoli, soprattutto nella

zona africana". "Proposi allora - continua Rizza - di fare della zona un

sorta di polmone verde, anche perché si trattava del ritrovamento più

importante della Catania dei primi anni del Cristianesimo, ma non ci fu

nulla da fare e dopo qualche tempo i lavori di costruzione degli edifici

destinati a sorgere sull’area ripresero. Allora, d’altronde, non

esistevano ancora l’attenzione e la coscienza civica che si hanno oggi

per i beni culturali e per le testimonianze del passato". Il prof. Rizza

riuscì comunque a salvare i mosaici, "strappandoli", come si dice, e

portandoli al museo del Castello Ursino, dove fino a qualche tempo fa si

conservavano (oggi sono alla Soprintendenza ai Beni culturali, in attesa

di una definitiva sistemazione). dove

ancora si può vedere scendendo per una vecchia botola. (In quest’abside,

secondo la descrizione che ne fa lo stesso prof. Rizza in uno studio del

1964, era presente "un corpo sporgente e a gradini, … semicircolare",

che "segnava il posto della cattedra episcopale").

dove

ancora si può vedere scendendo per una vecchia botola. (In quest’abside,

secondo la descrizione che ne fa lo stesso prof. Rizza in uno studio del

1964, era presente "un corpo sporgente e a gradini, … semicircolare",

che "segnava il posto della cattedra episcopale").