Intervista a Salvatore Trovato

di Carmelo La Carrubba

L’occasione

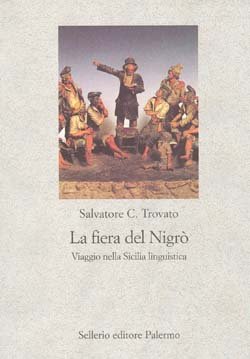

per questa intervista nasce dalla conferenza che il prof Salvatore

Carmelo Trovato ha tenuto il 10 maggio alle 18 al Touring Club

Italiano di Catania per la presentazione del suo libro di racconti “La

fiera del Nigrò” pubblicato per i tipi della Sellerio che raccoglie

gli articoli dell’autore scritti fra il 1988 e il 2000 per il

settimanale “Prospettive”. Questi scritti rappresentano, oltre l’alta

qualità della prosa, lo stile di un narratore, ma soprattutto un valido

e prezioso strumento critico per intendere la storia del dialetto e la

lettura di scrittori siciliani che usano questa lingua come strumento

ineguagliabile per la loro comunicazione scritta. Questi racconti oltre

a svelare un nuovo scrittore testimoniano di un uomo di scienza in

quanto il professore Trovato è ordinario di Linguistica generale alla

Facoltà di Lettere dell’Università di Catania .

L’occasione

per questa intervista nasce dalla conferenza che il prof Salvatore

Carmelo Trovato ha tenuto il 10 maggio alle 18 al Touring Club

Italiano di Catania per la presentazione del suo libro di racconti “La

fiera del Nigrò” pubblicato per i tipi della Sellerio che raccoglie

gli articoli dell’autore scritti fra il 1988 e il 2000 per il

settimanale “Prospettive”. Questi scritti rappresentano, oltre l’alta

qualità della prosa, lo stile di un narratore, ma soprattutto un valido

e prezioso strumento critico per intendere la storia del dialetto e la

lettura di scrittori siciliani che usano questa lingua come strumento

ineguagliabile per la loro comunicazione scritta. Questi racconti oltre

a svelare un nuovo scrittore testimoniano di un uomo di scienza in

quanto il professore Trovato è ordinario di Linguistica generale alla

Facoltà di Lettere dell’Università di Catania .

Ecco l’intervista:

D. In occasione della conferenza vogliamo parlare del tuo libro “La fiera del Nigrò” spiegandone il titolo?

R. Il Nigrò è una grotta piccolissima di Nicosia posta sul Castello

della città su cui sono nate parecchie leggende riutilizzate dalla

popolazione locale per motivarne il nome. Pertanto Nigrò è diventato un

personaggio plutonico, un essere diabolico padrone di chissà quali

favolose ricchezze. Si narra che per prendere il tesoro di questo essere

demoniaco bisognerà sfilare un anello d’oro dalla sua lingua biforcuta

bestemmiando; invece i malcapitati, alla vista del mostro a cui devono

sfilare l’anello fra le fiamme, invocano il nome della Vergine Maria

venendo scaraventati a parecchi chilometri di distanza. Nella leggenda

nigròs significa morto e quindi è la grotta del morto; una tomba

probabilmente tardo-imperiale. Si racconta inoltre di fiere favolose in

cui si vende in particolare frutta e dove in genere un bambino povero va

senza comprare nulla; senonchè c’è una vecchietta che insiste, gli

rovista nelle tasche e gli trova un soldino e così può acquistare anche

lui le mele. La vecchietta gli dà tre mele. Il bambino si mette le tre

mele in tasca e va dal padrone a cui racconta la cosa e questi furbo gli

toglie le mele che erano d’oro. Ora, dietro questa favola io vi ho

voluto vedere il tesoro che noi tutti abbiamo senza sapere di avere, che

è il nostro patrimonio artistico e la morale è: non facciamo come il

pastorello che sa di avere una ricchezza quando non c’è l’ha più; non

facciamoci rubare questo bene culturale prezioso che è il dialetto

perché quando sapremo di non averlo più non lo possiamo più recuperare.

Andando in Europa assieme alla lingua italiana portiamoci il dialetto

insieme all’inglese, al francese, al tedesco per una educazione

plurilingue in cui ci sia spazio anche per i dialetti. Il libro è

dedicato alla cara memoria dei miei genitori per un debito di

riconoscenza ma anche per sottolineare che senza di loro molte di queste

pagine non li avrei potuto scrivere né per Prospettive né per altri come

l’ultima espressione ancora inedita su “avere il carbone bagnato” che

tutti usiamo “per avere la coda di paglia”. Mia madre mi raccontava che

i carbonari erano soliti mettere l’acqua nel carbone per farlo pesare di

più e truffare l’acquirente.

D. Col prof Trovato l’argomento è il siciliano: una lingua che ha una certa crescita delle scritture dialettali e di contro la civiltà in cui viviamo che ne osteggia la crescita. Che ne pensi?

R. E’ un fatto vero però sono sempre pochi quelli che scrivono in

dialetto, una minoranza costituita dai poeti. In parte ci riescono. Mi

sento in colpa perché non ho fatto un manuale di ortografia del

dialetto. Il dialetto è usato dai ragazzi spesso in famiglia dove lo

apprendono in maniera passiva e non sempre conoscono il significato

delle parole perché i parlanti lo parlano nel rispetto delle regole ma

senza competenza scientifica mentre la consapevolezza sul valore

culturale della lingua resta agli studiosi. Rispondendo alla seconda

parte della domanda sulla civiltà che non incoraggia l’uso del dialetto

ci sono segni di vitalità come nella pubblicità della Regione Siciliana

“Travagghiamu for You” “Lavoriamo per voi” molto più bella dell’altra

“La mafia fa schifo” anche se ne condivido il contenuto.

D. Assistiamo da tempo ad un fenomeno letterario molto interessante ed è quello che gli autori siciliani sostanzialmente da D’Arrigo a Consolo e ora a Camilleri costruiscono la loro parlata attraverso una struttura o un lessico che è dialettale. Questa operazione la fece a suo tempo Verga. Qual è il tuo pensiero?

R. E’ un argomento molto interessante perché non solo i nostri ma tutti gli scrittori italiani – mi pare che questo lo sostenga Pirandello – siano tutti dialettali. Hai messo il dito sui più grandi e a Verga aggiungerei Pirandello; scrittori che hanno rinnovato la lingua italiana moderna attingendo a piene mani nel grande pozzo del dialetto. L’Agrigentino è delicato nell’uso del dialetto perché vi attinge per dare all’italiano un elemento in più dove questo non ce l’abbia e lo fa con grandissimo rispetto del lettore. Di fatto dal ’56 la lingua italiana moderna è sempre più la lingua degli italiani per mezzo della televisione ed ecco che scrittori del livello di D’Arrigo o di Consolo non si pongono il problema come faceva Pirandello ma usano a piene mani il dialetto ma non inducano il lettore a capire se una parola è dialettale. E’ significativo il fatto che sia D’Arrigo che Consolo hanno rifiutato il glossario che i loro editori volevano per le loro opere perché giocate tutte sulla lingua. Consolo in fondo non è un grande narratore e non ha niente da vedere con De Roberto e il grande romanzo: in Consolo la trama, il racconto sono elementi per mettere in evidenza il personaggio fondamentale dei suoi romanzi, il linguaggio che attinge al dialetto senza che il dialetto ci sia perché la forma è quella dell’italiano però le parole sono in buona parte dialettali. E questo fatto pone gravi problemi per la traduzione. Intraducibile è D’Arrigo. Egli utilizza L’italiano regionale che muove dal dialetto e questo passaggio dal dialetto all’italiano lo fa in maniera originale. Per cui – diceva Contini – o si ha una vocazione a leggere questo tipo di romanzo oppure è difficile pensare un lettore per 1257 pagine per questo tipo di scrittura. Non si tratta di una parola presa dal dialetto e portata in italiano alla maniera di Consolo, quella di D’Arrigo non è una operazione lessicale ma riguarda la struttura intima della parola: farò un esempio: in dialetto esiste il suffisso ara che si lega al nome di frutto e quello che ne deriva è il nome di una pianta, ficodindia ficodindiara. Però la parola mellone è italiano, in dialetto è miluni ma di mellone lui fa mellonara e “scherzando” lui lo fa a nomi non di frutto per cui cristiana diventa cristianara. Il dialetto non lo prevede ma D’Arrigo viola le regole perché è creatore di una lingua.

D. E per finire Camilleri?

R. Il rapporto col dialetto da parte di Camilleri è diverso rispetto agli altri autori sopra citati. Egli adopera il dialetto come una improvvisa commutazione di codice; mentre si parla in italiano spunta la parola dialettale. E’ sicuramente un fatto che avviene nel parlato, nell’oralità; è una consuetudine a cui ricorriamo spesso tutti nella conversazione. Ammiro Camilleri perché è un bravo narratore e il suo italiano più che regionale è dialettale ma avverto come una dissonanza quando immerso nella lettura delle sue opere mi arriva una parola dialettale nel momento in cui meno me l’aspetto.