| Vulcanologia |

|

| Il contesto geodinamico |

|

|

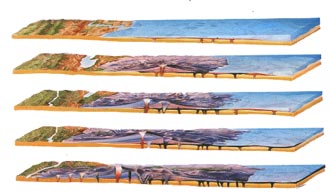

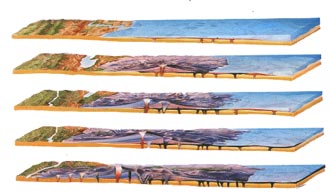

L’evoluzione

del contatto tra le placche litosferiche africana ed

euroasiatica, ha conosciuto diverse fasi di collisioni e

distensione che hanno portato alla frammentazione della struttura

litosferica originaria, creando un mosaico di microplacche

africane ed europee più o meno stabili. A partire dal Cenozoico

la tendenza geodinamica dominante è la convergenza dei margini

continentali.

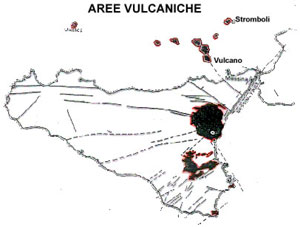

L’area

etnea e l’arcipelago eoliano non sono gli unici centri vulcanici

siciliani.

Il Vulcanismo Mio-Pliocenico dell’altopiano Ibleo e del siracusano, l’isola Ferdinandea al largo di Sciacca (Luglio 1831),

le emissioni di vapori e le sorgenti termali di Pantelleria e di

Lipari, le fumarole sottomarine presso Salina e Panarea, le

"stufe" del monte S. Calogero presso Sciacca, le sorgenti

termali di Acireale, di Termini Imerese, di Castroreale

Bagni, di Alì, le "Salinelle" di Paternò e

Belpasso, le emissioni

del lago del Palici a Palagonia sono alcune delle manifestazioni

secondarie di un vulcanismo che ha profondamente "segnato"

la geomorfologia dell’isola.

|

|

|

Verso

la fine dell'attività dei Centri eruttivi del Trifoglietto (Olocene),

si ebbe una significativa migrazione verso nord-ovest dell'asse eruttivo

principale di alimentazione magmatica. I prodotti emessi negli ultimi

27.000 anni, hanno determinato la formazione di un altro imponente

vulcano-strato, il Mongibello sensu strictu. Studi geofisici,

geologico-stratigrafici, geomorfologico-strutturali e

minero-petrografici, hanno permesso agli studiosi, di delineare due

differenti Unità: il Mongibello antico o Ellittico e il Mongibello

recente o attuale

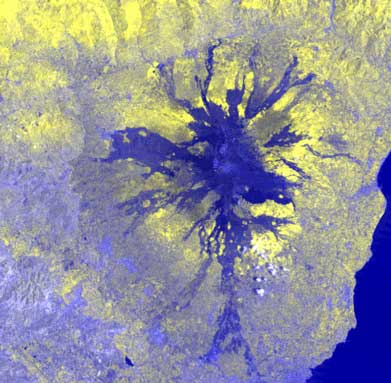

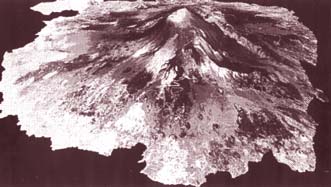

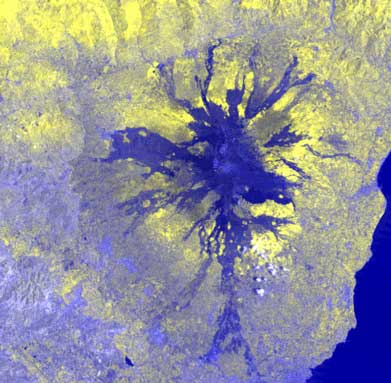

Con

un diametro basale pari a circa 40 Km, un'area pari a circa 1.265

Km2 ed un'altezza superiore ai 3.340 m s.l.m.

(basamento di spessore complessivo pari a circa 2.000 m). è uno dei

complessi vulcanici più grandi del mondo ed il maggiore in europa.

Gli

antichi conoscevano già la natura vulcanica di tale

"montagna".

Diodoro Siculo ci ricorda che, circa 3.000 anni fa, a causa di attività

violentemente esplosive (oggi conosciute come attività sub-pliniane e

caratterizzate dal deposito di estese coltri di materiali tufacei,

talora formati con meccanismi di "nube ardente" o di colate di

fango: "lahaar"), l’Etna costrinse i Sicani a ritirarsi

nelle parti occidentali dell’isola.

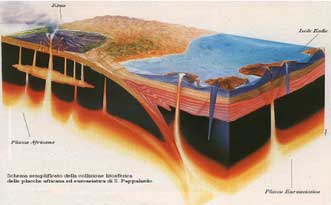

La

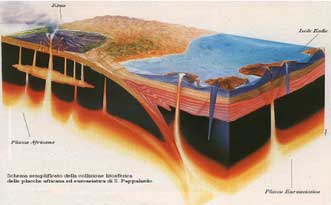

genesi dell’Etna si integra con l’evoluzione del bacino del

mediterraneo.

Il vulcanismo etneo è legato al fatto che l’area in questione è

molto prossima alla zona di collisione tra la placca euroasiatica

a

nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da

luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)

dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta

continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica

favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta

che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera). a

nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da

luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)

dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta

continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica

favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta

che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).

Sin

dal XVIII secolo gli studiosi, Carlo Gemmellaro in testa, si resero conto

che non erano in presenza di un unico grande edificio vulcanico ma almeno

di due (il Trifoglietto e il Mongibello) che si erano succeduti e

sovrapposti nel tempo.

La successione dell’attività vulcanica riconosciuta finora nella

regione etnea risulta costituito da prodotti iniziali a chimismo

tendenzialmente tholeiitico passanti a termini di serie alcalina.

L'Etna, presenta una struttura complessa (vulcano multiplo) dovuto

alla sovrapposizione stratigrafico-strutturale di prodotti eruttivi emessi

in tempi differenti, attraverso diversi sistemi di risalita magmatica

(assi eruttivi), in corrispondenza dei quali si sono formati diversi

apparati (Centri) alcuni dei quali sono tuttora riconoscibili o

interpretabili in base ai caratteri petrografici dei materiali emessi o

per la morfologia delle pendici (Cristofolini R., 1993)

Nel

substrato sono riconoscibili tre principali elementi strutturali: l’Avampaese

ibleo costituito da una potente serie carbonatica estesa dal Triassico al

Quaternario e interessata da ripetute manifestazioni vulcaniche basiche; l’Avanfossa

Gela-Catania e la Catena settentrionale, che rappresenta la

connessione tra l'appennino e le catene montuose del nord Africa (Cataena

appeninico-maghrebide). Essa consiste in una serie di coltri di ricoprimento

costituite da unità stratigrafico-strutturali a loro volta riconducibili a

differenti aree paleogeografiche. Le varie unità sono oggi il risultato di

fasi di deformazione succedutesi dall’Eocene al Quaternario.

Disegni

di Santo Pappalardo

Elaborazione grafica Salvo Caffo e Salvo Spina

|

a

nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da

luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)

dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta

continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica

favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta

che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).

a

nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da

luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)

dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta

continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica

favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta

che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).